Ein Hund und ein Wolf heulen gemeinsam den Mond an.

Mit Hund und Wolf haben wir ein vertrautes Paar vor uns, dem wir dennoch noch immer mit vielen Vorurteilen und viel Unwissen begegnen. Viele Menschen haben Angst vor Wölfen und beobachten die ersten zaghaften Wiederansiedelungsprojekte in unseren Wäldern mit großem Misstrauen. Landwirte, die unter medialer Anteilnahme herbe Verluste in ihren Schafherden beklagen sind rasch zur Stelle, meist gefolgt von besorgten Eltern, die um die Sicherheit ihrer schutzlosen Kinder bangen. Der Wolf ist kein gern gesehener Gast bei uns.

Dabei war es mit Sicherheit kein Zufall, dass der Mensch vor etwa 100.000 Jahren begann, mit Wölfen und deren Nachfahren enger zusammenzuleben als mit jedem anderen Tier. Die Schätzungen für den Zeitpunkt der einsetzenden Domestizierung des Wolfes schwanken beträchtlich, die eingangs genannten 100.000 Jahre stammen aus einer Analyse von Hunde-Erbmaterial (DNA). Fossile Knochenfunde, die mit heutigen Hunden besser als mit Wölfen übereinstimmen, sind immerhin zwischen 33.000 und 40.000 Jahren alt, stammen also aus der Endphase der sogenannten Altsteinzeit. Selbst 33.000 Jahre sind unvorstellbar lange her, möglicherweise besaßen wir damals noch nicht einmal so etwas wie eine Sprache, von der manche Forscher glauben, dass sie sich erst im Zuge der einsetzenden Sesshaftwerdung entwickelt hat. Die zuvor nomadische Lebensweise wurde zugunsten von Ackerbau und Viehhaltung aufgegeben, und vielleicht waren die gezähmten Wölfe zunächst bei der Jagd, später beim Schutz der neu entstehenden Behausungen und Tierherden nützlich.

Die Entwicklung des Hundes aus dem Wolf (bzw. dessen Vorfahren) ist ein kulturelles Erbe der Menschheit, das deutlich älter ist als selbst die ältesten uns bekannten Höhlenzeichnungen – die 40.000 Jahre alte Cueva de El Castillo in Spanien oder die berühmten 15.000-36.000 Jahre alten Höhlenmalereien von Lascaux in Frankreich!

Es dürfte übrigens nicht nur die Wehrhaftigkeit dieser Tiere gewesen sein, sondern vor allem auch das ausgeprägte Sozialverhalten der Wölfe, die diese einzigartige Verbindung mit uns Menschen ermöglicht hat. Bloch z.B. schildert aus seinen Beobachtungen in freier Wildbahn, dass sich Timberwölfe um verletzte Tiere ihres Familienverbandes kümmern, die ohne diese Hilfe mit Sicherheit verenden würden.

Und so verweisen ein domestizierter Hund und ein wilder Wolf gemeinsam auf einem Bild (in Natura übrigens kaum vorstellbar) auf die beiden vorläufigen Endpunkte auf der Achse einer viele zehntausend Jahre langen Entwicklung, die diese Caniden gemeinsam mit uns Menschen durchlebt haben. Gemeinsam, weil sich nicht nur der Wolf zum Hund entwickelt hat, sondern auch wir selbst uns in diesem Zeitraum massiv verändert haben. Die bereits erwähnte Sprache, die wir uns seither angeeignet haben ist sicher mehr als nur ein Indiz für diese Veränderung: Es geht um Kommunikationsfähigkeiten, bei uns Menschen wie beim Hund. Im Vergleich zu Wölfen weisen Hunde ein deutlich ausgefeilteres Repertoire an Äußerungsmöglichkeiten auf – wer länger mit einem Hund zusammenlebt, kann bestimmt dutzende unterschiedliche Arten von Bellen, Wuffen, Knurren, Fiepen, Grunzlauten usw. unterscheiden, die einzig und alleine dem Zweck dienen, sich mit uns zu verständigen.

So sehen wir mit diesen beiden Tieren also auch unsere eigene Entwicklung quasi wie ein Spiegelbild vor uns und mögen uns daran erinnern, dass wir neben dem kulturell überformten modernen Menschen mit Smartphone, Rußpartikelfiltern und veganen Fastfood-Restaurants auch noch eine ursprüngliche Tier-Natur in uns tragen, mit Instinkten, einem uns bewusst nicht zugänglichen autonomen Nervensystem, das alle körperlichen Automatismen in uns regelt, unserem limbischen System, das unter anderem die Emotionen und Triebe steuert und dem, was die Tiefenpsychologie klassischerweise „das Unbewusste“ nennt.

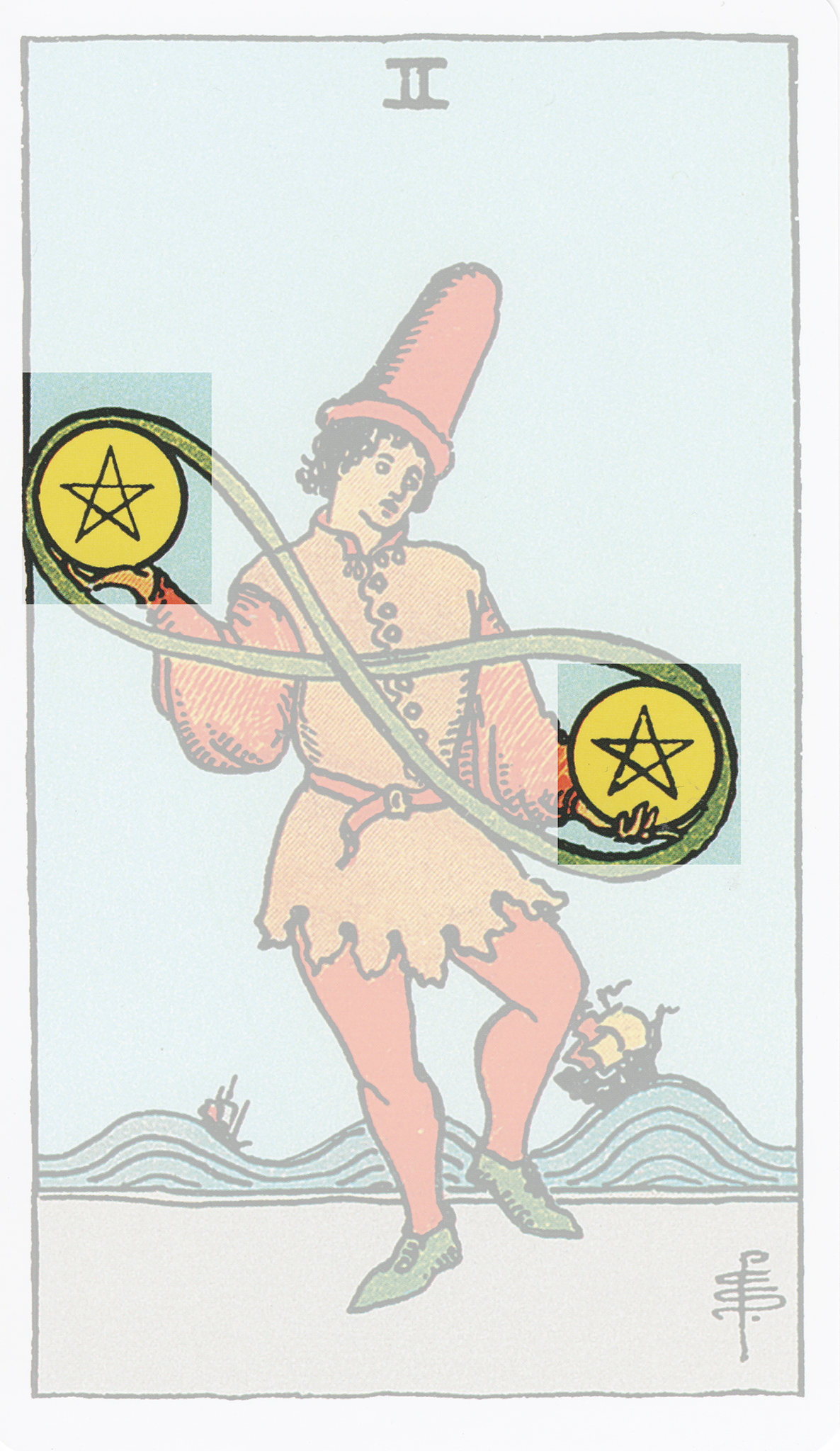

Weitere Hunde im Tarot

Neben dem Mond gibt es nur noch zwei weitere Karten im Waite-Smith-Tarot, in der Hunde dargestellt werden: ein kleiner Spitz oder Terrier beim Narren und zwei Jagdhunde (vermutlich Bracken, aufgrund der langen Nasen könnten es auch Windhunde – Greyhounds oder Whippets – sein) bei der 10 der Münzen:

Alle Abbildungen: Mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlages, Krummwisch, © Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch / Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Die beiden Karten zeigen in gewisser Weise die Endpunkte einer Lebensreise: Der jugendlich-unvoreingenommene Narr weiß offensichtlich gar nicht, in welch gefährlichem Gelände er sich bewegt – zu seinem Glück wird er von seinem Begleiter vor dem drohenden Abgrund gewarnt. Der Alte Mann auf den 10 Münzen dagegen hat sein Leben beinahe hinter sich. Er streichelt einen der Hunde, ein kleines Kind den zweiten – wird er der nächste „Narr“ werden? Die lebenslange Erfahrung des Alten und das unmittelbare Erleben des Kindes treffen sich bei der Zuneigung zu ihren vierbeinigen Begleitern. Ein Bild der Dankbarkeit und Liebe, und in jedem älteren Menschen steckt irgendwo noch genau dieses Kind mit seinem unmittelbaren Zugang zu allem Kreatürlichen dieser Welt.

Beide Bilder können wir – wie so oft im Tarot – durchaus ganz wörtlich nehmen und wer mit Hunden zu tun hat, dem wird dabei sicher das Herz aufgehen. Aber zugleich unterstreichen sie auch die Aussage auf der Karte „der Mond“, in der der Hund nicht nur für sich selbst steht, sondern zugleich auch für den Anteil an Bewusstheit, Kultur, Kommunikationsfähigkeit und „Zivilisation“ in uns, der über viele Jahrtausende gewachsen ist, und der uns hilft, diese schwierige Reise „Leben“ zu bestehen.

Doch zurück zu unserer Karte, dort gibt es noch mehr zu entdecken.

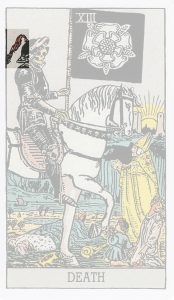

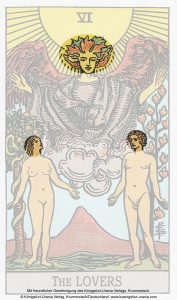

Der Kern der Dualität: Zwei Türme

Wandert unser Blick vom Vordergrund ziemlich genau in die Bildmitte, so sehen wir zwei Türme, die uns erneut im Hintergrund der Karte „XIII – Tod“ begegnen werden, aber auch in stilisierter Form als zwei Säulen bei der Hohepriesterin, bei dem Hierophanten und bei der Gerechtigkeit. Mit etwas Phantasie mag man auch die beiden Bäume auf der Karte die Liebenden oder die beiden Schwerter auf der 2 der Schwerter (oder generell den Zweier-Karten) dem gleichen Muster zuordnen. In allen Fällen handelt es sich um Darstellungen von Dualität.

Alle Abbildungen: Mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlages, Krummwisch, © Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch / Deutschland. www.koenigsfurt-urania.com

Die Dualität von Hund und Wolf – kultureller und animalischer Natur wird auf das allgemeine Prinzip „Dualität“ ausgeweitet. Damit haben wir ein, wenn nicht das Grundthema spiritueller Wege vor uns. Wir sind in ein Leben geworfen, das sich in einem grundsätzlichen Spannungsfeld bewegt. Was in kleiner Skala die Dualität von Kultur und Natur ist, stellt sich in letzter Konsequenz als die Dualität zwischen uns selbst als Individuum und dem ganzen Rest des Universums dar. Uns als Menschen ist diese Trennung irgendwann im Laufe unserer Entwicklung ins Bewusstsein gesickert, eine Trennung, die z.B. nach Auffassung des Buddhismus letztlich eine Illusion und zudem eine Quelle von Leiden ist, die es zu überwinden gilt.

Alle anderen Formen der Dualität wie „männlich“ – „weiblich“, „yin“ – „yang“, „gut“ – „böse“, „Introversion“ – „Extraversion“, „geistig“ – „körperlich“ durchdringen zwar unseren Alltag, sind dagegen aber nur Banalitäten im Vergleich zur fundamentalen Dualität zwischen dem „Ich“, das ja bereits ein ganzes Universum in sich selbst trägt, eine Lebensgeschichte, Erinnerungen und Erwartungen, das sich selbst unmittelbar zu spüren imstande ist, das das „hier und jetzt“ zu erfahren imstande ist und auf der anderen Seite allem anderen, was von diesem „Ich“ getrennt ist. Und dieses Andere ist ja tatsächlich „alles andere“, ein unendlich großes Universum, das sich allerdings im Gegensatz zum „Ich“ der unmittelbaren Seins-Erfahrung entzieht: Wir können freilich jeden Gegenstand angreifen, aber damit spüren wir letztendlich nur unsere eigenen Rezeptoren (also wieder nur uns selbst!), ohne je zu wissen, wie es ist, eben jener Gegensand selbst zu sein. Auch wenn wir den Gegenstand in seine Teile zerlegen, es bleibt eine unüberwindbare Trennung zwischen uns selbst und diesem Gegenstand oder zwischen uns selbst und einem anderen Menschen oder einem Tier – ja selbst einen simplen Stein sind wir nicht in der Lage unmittelbar zu erfahren.

Haben Sie schon einmal von einem Spiegel geträumt? Der Spiegel ist ein schönes Sinnbild für eben diese Dualität: Diesseits des Spiegels stehen wir und alles, was wir von der Welt erfahren können sind nicht mehr als die Spiegelungen unserer Sinne. Nicht zufällig handelt ein berühmtes Kinderbuch davon, was das kleine Mädchen Alice erlebt, wenn es ihr gelingt in die Welt hinter den Spiegeln zu gelangen.

Den Dualismus finden wir übrigens nicht nur im Buddhismus, sondern als Grundgedanken auch in einigen großen religiösen Bewegungen wie den Manichäern, in der Gnosis oder bei den später grausam verfolgten christlichen Katharern. Ein guter Gott ist der Schöpfer der geistigen Welt (ist das nicht unsere „innere Welt“, zu der wir einzig unmittelbaren Zugang haben?) und ein böser Gott ist der Schöpfer der materiellen Welt. Eine materielle Welt, an der wir leiden, ja leiden müssen, weil ihr das Leid immanent ist und wir sie nie vollständig begreifen werden.

Was sehen wir noch?

Der Mittlere Weg

Ein Pfad windet sich durch das Bild, beginnend im Wasser, das den Vordergrund einnimmt, zwischen Hund und Wolf und später zwischen den beiden Türmen hindurch, bis er schließlich in einer weit entfernten Gebirgslandschaft mündet. Ein weiter Weg, ganz ohne Zweifel aber auch schon rein optisch ein „mittlerer Weg“.

Der Mittlere Weg ist ein sehr altes Bild im Buddhismus. Auf einer noch recht praktischen Ebene taucht er bereits im Pali-Kanon auf und bedeutet schlicht die Vermeidung von extremen Lebensweisen, um als Mönch die Erleuchtung zu erlangen. Weder sollen wir uns dem Anhaften an die sinnliche Welt von Gier, Abscheu usw. hingeben, noch deren Gegenteil der extremen Askese und Selbstqual.

In späteren Jahrhunderten wurde daraus insbesondere durch Nagarjuna (ca. 2. Jh. n. Chr. in Indien) ein erkenntnistheoretischer Weg, der sich damit beschäftigt, wie die Dinge an sich beschaffen sind. Und hier gilt es wieder, extreme Positionen zu vermeiden:

Nichts existiert aus sich selbst heraus.

Bei näherer Betrachtung lässt sich tatsächlich alles in Einzelteile zerlegen, ist aus etwas anderem entstanden und wird wieder vergehen. Da ist kein „Computer“, vor dem wir sitzen, sondern etwas, das sich noch während wir damit hantieren verändert, altert und schließlich vergehen wird (im Falle des Computers normalerweise zu einem dafür maximal unpassenden Zeitpunkt).

Andererseits ist dieser Computer aber auch keine Illusion unseres Geistes. Der Computer ist schon irgendwie „da“! Wir leben nicht in einer Welt wie im Film „Die Matrix“, die uns nur vorgaukelt, real zu sein. Zu glauben, alles sei nur eine Illusion wäre im Sinne Nagarjunas die andere Extremposition, die wir vermeiden sollten.

Die Buddhisten der aus Nagarjunas Lehren hervorgegangenen Mahayana-Schule kamen zu dem Schluss, dass alles (auch wir selbst!) keine Existenz aus sich selbst heraus besitzt, sondern immer aus anderen Dingen entstanden sind, die freilich ebenfalls keine eigene Existenz aus sich selbst heraus besitzen. Der Computer wurde aus seinen Einzelteilen zusammengebaut, aber auch diese Einzelteile wurden einmal hergestellt, die Rohstoffe dafür sind nicht einfach „da“ gewesen, sondern durch chemische Prozesse entstanden, die Elemente dieser Rohstoffe sind irgend wann einmal in einer Sonne aus einfacheren Elementen wie Wasserstoff und Helium „erbrütet“ worden, die Sonnen wieder sind durch Zusammenballungen von gigantischen Gaswolken entstanden, die so massereich waren, dass die Energie ihrer Schwerkraft zur Kernfusion gereicht hat, die Gaswolken usw. usw.

Und auch in Zukunft wird das so weiter gehen. Übrigens nicht nur für unseren armen PC, sondern auch für das, was wir für uns selbst halten. Wir werden sterben, das ist trivial, aber zuvor werden wir uns laufend weiter verwandeln, wie wir das schon seit Kindertagen getan haben. Oder sind Sie tatsächlich der gleiche Mensch wie mit 3 Jahren? Wir glauben das irgendwie, aber tatsächlich haben wir uns seit dem Alter von 3 Jahren nicht nur körperlich komplett verändert (viele unserer Zellen leben nur wenige Tage bis Wochen), sondern auch in unserem Bewusstsein. Unser „Ich“ mit 3 Jahren gibt es schon lange nicht mehr. Wir erinnern uns nur noch daran.

Trotzdem existieren wir natürlich, wir bilden uns das nicht nur ein. Aber das, was da existiert ist eher als ein Prozess zu begreifen, etwas das sich aufgrund vielfältiger Ursachen (die den gleichen Gesetzmäßigkeiten wie wir selbst unterworfen sind) immer weiter verändert. Diese Art der Existenz wird als „Leerheit“ bezeichnet, weil sie nicht aus sich selbst heraus da ist, sondern immer als das abhängige Ergebnis von etwas anderem entsteht.

Es ist kein Zufall, dass dieser mittlere Weg in ein Gebirge führt – ein Sinnbild für höhere geistige Erkenntnis.

Noch weiter zurück

Wenn wir den Weg zu seinem Ursprung zurückverfolgen, sehen wir einen ziemlich großen Krebs oder Hummer, der eben aus dem Wasser im Vordergrund krabbelt und sich auf den oben beschriebenen Pfad begibt.

Der Krebs ist ein entwicklungsgeschichtlich sehr altes Tier. Krebse gibt es seit dem Beginn des Paläozoikums vor über 500 Millionen Jahren. Bis zum Erscheinen der ersten Vorformen von Säugetieren würde es noch mindestens 200 Millionen Jahre dauern. Das ist – selbst angesichts der bereits beleuchteten 100.000 Jahre dauernden gemeinsamen Geschichte von Mensch und Hund/Wolf ein unglaublich langer Zeitraum.

Auch mit diesen sehr ursprünglichen Lebensformen teilen wir ein gemeinsames Erbe aus unserer evolutionären Entwicklung, aber vieles erscheint und denkbar fremd: Fühler, viele Gliedmaßen, ein Außenskelett statt unserer Knochen, anders aufgebaute Sinnesorgane und ein völlig anders organisiertes Gehirn. Ein „Alien“ gewissermaßen, das sich uns da zeigt.

Schieben wir die Biologie etwas beiseite und betrachten nur das von Pamela Colman Smith (die ganz gewiss keine Evolutionsbiologin war) gemalte Bild: Der Krebs steigt aus einem Gewässer, in dem wir im Gegensatz zum „Landleben“ darüber noch keinerlei Anzeichen der Dualität erkennen können. Alles ist eins. Auf dieser archaischen Stufe gibt es noch keine Dualität. Wir tragen ein uraltes „Erbe“ in uns, das älter ist, als die für uns heute allumfassende Dualität.

Tradition ist Schlamperei…

… meinte einst der Komponist und Dirigent Gustav Mahler über allzu bequem gewordene Arten, mit der Musik vergangener Jahrhunderte umzugehen.

Dabei wären die traditionellen, selbst die psychologisch angehauchten Deutungen der Karte „der Mond“ doch so einfach: Gemäß der heute üblichen naiven Betrachtung der Karte geht es um Ängste, das Unbewusste, Nacht, vielleicht auch um die hilfreichen (Hund) und die bedrohlichen (Wolf) Gefährten bei einer solchen Nachtmeerfahrt ins Unbewusste. Wie der Wolf ist die Karte „Der Mond“ dann auch kein allzu gern gesehener Gast, wenn man sie denn zieht.

Nun ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben eines spirituellen Weges, sich dem zu stellen, was uns ängstigt, was uns fremd und vielleicht unheimlich ist und zu erkennen, dass das alles im Grunde aus unserem Innersten stammt. Insofern ist die triviale Deutung „Mond = Ängste“ nicht völlig unsinnig.

Dennoch handelt die Karte „Der Mond“ weder von Ängsten noch vom Unbewussten.

Sie handelt davon, einen mittleren Weg zu finden, der uns nicht nur Extreme vermeiden lässt, sondern uns als spiritueller Pfad möglicherweise auch die Dualität und das mit ihr verbundene Leiden überwinden lässt. Der Krebs ist ein Hinweis darauf, dass wir das alles eigentlich schon längst wissen – irgendwo, in einer tief verborgenen Schicht unserer Seele.

Ich hoffe auf Nachsicht, wenn ich an dieser Stelle erneut auf den Buddhismus verweise: In der Dzogchen-Lehre der Nyingma-Schule des Buddhismus wird davon ausgegangen, dass es eine wahre, ursprüngliche Natur des Menschen jenseits der Dualität gibt, die es mit Hilfe fortgeschrittener Meditationstechniken „nur noch“ zu entdecken gilt. Ach ja, wenn das mal so einfach wäre…

Und was ist jetzt eigentlich mit dem Mond los?

Wir haben viele Aspekte dieser außergewöhnlich komplexen Karte betrachtet, aber noch kein Wort über den Mond verloren! Und der sieht zunächst überhaupt nicht aus wie ein Mond.

Wir sehen ein kreisrundes Gebilde, das von einem Strahlenkranz mit 32 Strahlen umrahmt ist. Ist das eine Sonne? Strahlen werden in keinem mir bekannten Bild für eine Darstellung des Mondes verwendet, aber sehr häufig für die Sonne. In dem Gebilde befindet sich ein Gesicht (das „Mondgesicht“?) und am oberen rechten Rand sehen wir eine Sichel, die eine Mondsichel sein könnte. Ist das eine (partielle) Sonnenfinsternis, in der sich der Mond vor die Sonne schiebt? Und dann gibt es noch die 15 „Tropfen“, die von dieser Sonne/Mond-Konstellation herab zu regnen scheinen. Wenn ich selbst einen Mond darstellen müsste, würde mir wahrscheinlich nicht dieses sehr spezielle Bild einfallen…

Ist da vielleicht die Phantasie mit Pamela Colman Smith durchgegangen?

Interessanterweise ist die Bildkomposition beinahe 1:1 identisch mit derjenigen, die wir bereits im viel älteren Tarot de Marseille finden: Ein Krebs steigt aus dem Wasser, Hund und Wolf (oder zwei Hunde), dahinter zwei Türme und darüber diese merkwürdige Darstellung von Sonne und Mond, aus der Tropfen herabfallen. Selbst Aleister Crowley und Lady Frieda Harris, sonst kaum um eine originelle neu-Deutung der Symbolik verlegen, greifen auf eine nahezu identische Bildkomposition zurück. Lediglich Hund und Wolf sind durch ägyptische Anubis-Figuren ersetzt. Geschenkt.

Lassen wir die Anzahl Strahlen und die Anzahl der herabfallenden Tropfen einmal außen vor – auch dafür gibt es Erklärungen, die auf die Zahlensymbolik der Kabbalah verweisen, ebenso wie die Form der Tropfen, die dem hebräischen „Jod“ ähneln.

Wirklich erstaunlich ist doch: Eine Karte soll den Mond darstellen. Das wird über ein Bild der Sonne versucht! Das ist merkwürdig, oder?

Tatsächlich würden wir niemals etwas vom Mond wahrnehmen, wenn es die Sonne nicht gäbe. Der Mond wäre nichts als eine unauffällige dunkle Scheibe, von deren Existenz wir nur deshalb Kenntnis hätten, weil sie andere, entferntere Himmelskörper regelmäßig verdeckt. Was wir tatsächlich sehen: einen zu- und abnehmenden, nachts hell leuchtenden Mond, verdanken wir ausschließlich der nächtlichen Reflexion der Sonnenstrahlen auf der Mondoberfläche.

Umgekehrt ist der – im Vergleich zur Sonne extrem winzige – Mond in der Lage, diese bei einer Sonnenfinsternis komplett zu verdecken. Ein bizarres Gleichgewicht der Kräfte, obwohl die beiden Himmelskörper extrem unterschiedlich ausgeprägt sind.

Und damit sind wir unvermittelt wieder beim Grundthema der Dualität (und der Karte „Der Mond“): Mond und Sonne, vollkommen unterschiedlich und doch gegenseitig abhängig, wie wir selbst als Individuum gegenüber dem Rest des Universums. Als Sinnbild für die allgegenwärtige Dualität und deren mögliche Auflösung ist die Darstellung einer Mondfinsternis bestimmt keine schlechte Idee.

Was fehlt noch?

Die übliche Übung von TarotPsychologie.de: Versuchen Sie sich hineinzuversetzen, wie es ist, der Hund auf der Karte zu sein. Oder der Wolf – was ist anders? Und wie fühlt es sich an, als archaischer Krebs aus dem Wasser zu steigen?

Alle Texte sind urheberrechtlich geschützt. Verbreitung (auch auszugsweise) nur mit schriftlicher Genehmigung des Autors.

Alle Abbildungen: Mit freundlicher Genehmigung des Königsfurt-Urania Verlages, Krummwisch, © Königsfurt-Urania Verlag, Krummwisch / Deutschland. http://www.koenigsfurt-urania.com/